Zehn Jahre Astronomie mit Gravitationswellen und nun das bislang klarste Signal

Die LIGO-Virgo-KAGRA-Kollaboration und das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik feiern das Jubiläum und präsentieren neue, spannende Ergebnisse

Auf den Punkt gebracht:

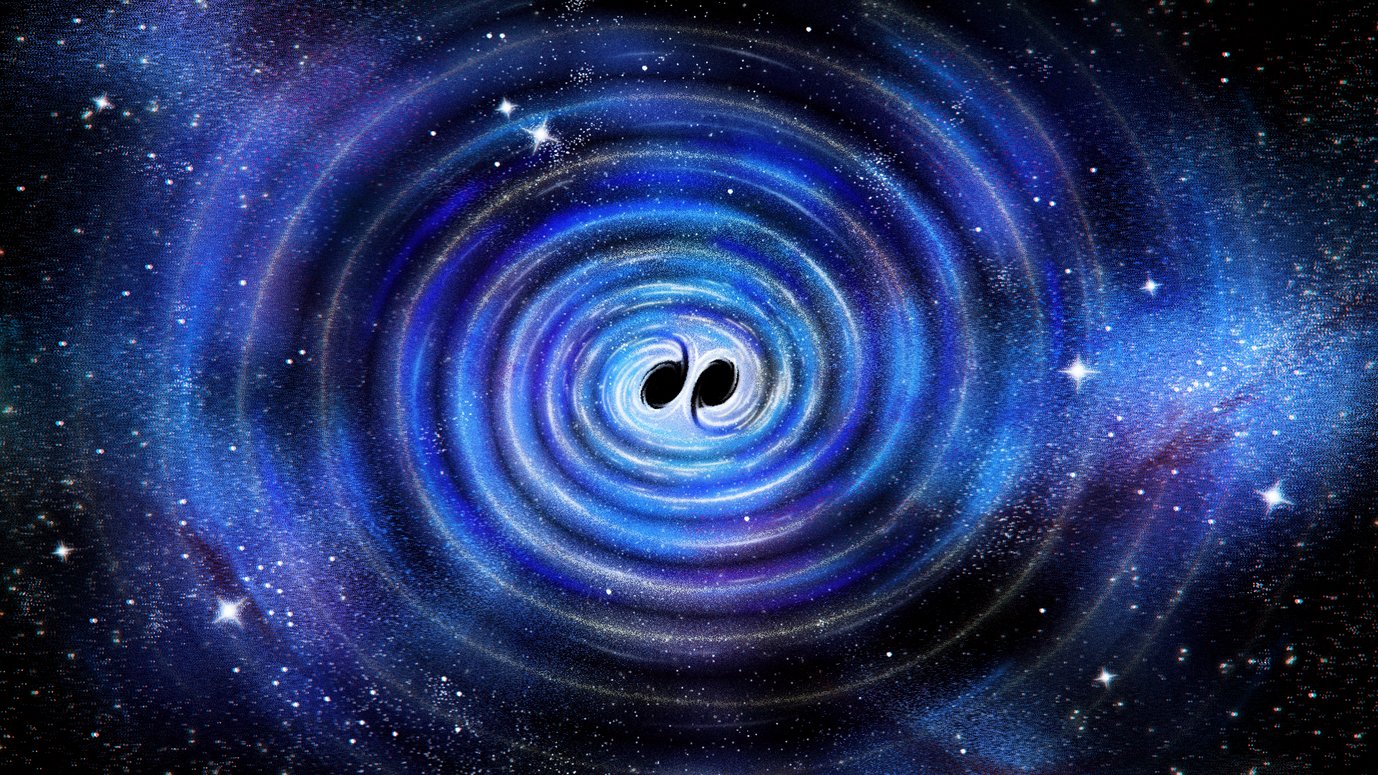

- Gravitationswellen: Der erste Nachweis von Gravitationswellen von verschmelzenden Schwarzen Löchern am 14. September 2015 war ein wichtiger Meilenstein der Astronomie und der Beginn eines neuen Zeitalters der Beobachtung unseres Universums.

- Fortschritte in Technologie und Theorie: Die herausragenden Weiterentwicklungen der Detektoren, Wellenformmodelle und Analysemethoden der letzten zehn Jahre haben beispiellose Entdeckungen ermöglicht. So konnten rund 300 Verschmelzungen von Schwarzen Löchern und Neutronensternen nachgewiesen werden.

- Neue Entdeckung: Die heute veröffentlichte Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher (GW250114) ist das bislang klarste Signal. Damit konnten Forschende einige der strengsten Tests der allgemeinen Relativitätstheorie durchführen. Zudem gelang es ihnen, während des Abklingens direkt nach der Verschmelzung mindestens drei Gravitationswellen-Töne zu identifizieren bzw. einzugrenzen und Hawkings Flächentheorem für Schwarze Löcher zu bestätigen.

- Multi-Messenger-Astronomie: Die erste Gravitationswelle einer Neutronenstern-Verschmelzung im Jahr 2017 (GW170817) bewies, dass man kosmische Ereignisse sowohl mit Gravitations- als auch mit elektromagnetischen Wellen beobachten kann.

- Aktuelle, innovative Forschung: Die Forschenden am AEI entwickeln weiterhin immer genauere Wellenformmodelle, schnelle und effiziente Analysemethoden und fortschrittliche Detektortechnologien. Damit bereiten sie sich auf die bevorstehenden Beobachtungsläufe von LIGO-Virgo-KAGRA und die Detektoren der nächsten Generation vor. Diese sollten noch tiefere Einblicke in kosmische Vorgänge ermöglichen.

Der erste Nachweis von Gravitationswellen stammte von zwei verschmelzenden Schwarzen Löchern

Am 14. September 2015 erreichte ein Signal von einem Paar Schwarzer Löcher die Erde. Es enthielt Informationen darüber wie sich die beiden Objekte in einer fernen Galaxie umrundet hatten, sich immer näher kamen und schließlich miteinander verschmolzen. Die beiden Detektoren des Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) beobachteten zum ersten Mal Gravitationswellen von verschmelzenden Schwarzen Löcher. Seitdem wurden rund 300 weitere Verschmelzungen Schwarzer Löcher und Neutronensterne beobachtet. Mit diesen Messungen wurde eine neue Ära der Astronomie eingeläutet. Forschende des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut, AEI) und der Leibniz-Universität Hannover haben dazu in vielen Schlüsselbereichen entscheidende Beiträge geleistet und prägen auch weiterhin die Zukunft dieses Forschungsgebiets.

„Es war eine unglaubliche Reise, die uns zu diesem bemerkenswerten Meilenstein vor 10 Jahren geführt hat. Seit den Anfängen dieses Forschungsgebiets treiben unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Entwicklung neuer Technologien und Analysetechniken voran“, sagt Karsten Danzmann, Direktor am AEI und Direktor des Instituts für Gravitationsphysik an der Leibniz Universität Hannover. „Heute bauen wir auf dieser Dynamik auf und arbeiten auf eine Zukunft hin, in der die Astronomie mit Gravitationswellen noch mehr Geheimnisse des Universums enthüllen wird.“

Durch diese historische Entdeckung können Astronom*innen das Universum nun auf insgesamt drei verschiedene Arten beobachten. Zuvor hatten sie elektromagnetische Wellen – wie sichtbares Licht, Röntgenstrahlung und Radiowellen – sowie hochenergetische Teilchen und Neutrinos erfasst. Am 14. September 2015 beobachteten die Forschenden jedoch erstmals ein kosmisches Ereignis, indem sie dessen Wellen in der Raumzeit nachwiesen. Für diese Entdeckung wurden Rai Weiss, Kip Thorne und Barry Barish im Jahr 2017 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.

Heute betreibt die LIGO-Virgo-KAGRA (LVK)-Kollaboration ein internationales Netzwerk von Gravitationswellen-Detektoren. Es besteht aus den beiden LIGO-Instrumenten in den USA, dem Virgo-Detektor in Italien, KAGRA in Japan und GEO600 in Deutschland. Gemeinsam haben sie insgesamt rund 300 Verschmelzungen Schwarzer Löcher erfasst. Einige von diesen sind bestätigt, während andere noch weitergehend untersucht werden müssen.

Spannende Ergebnisse vom bislang klarsten Signal

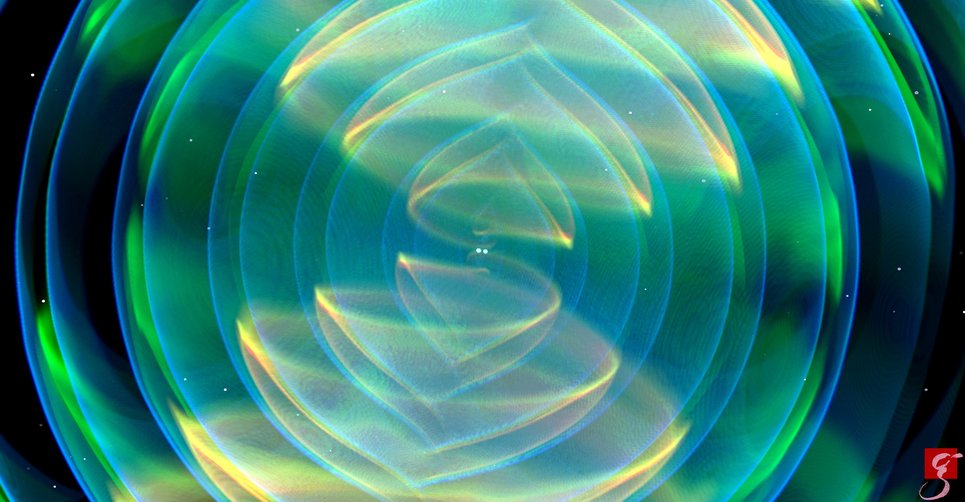

Seit der ersten Messung von Gravitationswellen vor zehn Jahren sind die Detektoren wesentlich empfindlicher, die Berechnung der Gravitationswellen moderner und die Datenanalyse hocheffizient geworden – das zeigt sich beispielhaft in der neuesten Entdeckung, dem Gravitationswellensignal GW250114. Es entstand bei der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher und ist der allerersten Entdeckung ähnlich: Beide Signale stammen von zwei verschmelzenden Schwarzer Löchern, deren Massen dem 30- bis 40-fachen der Masse unserer Sonne entsprechen, und die sich in einer Entfernung von etwa 1,3 Milliarden Lichtjahren befanden. Dank der Fortschritte in Technologie, Theorie und Modellierung im Laufe eines Jahrzehnts ist das neue Signal GW250114 jedoch deutlich klarer und seine Eigenschaften lassen sich genau bestimmen.

Weil GW250114 besonderes klar und deutlich beobachtet wurde, konnten die Wissenschaftler*innen daraus mehrere, neue grundlegende physikalische Erkenntnisse ableiten. In einer neuen Untersuchung, die in Physical Review Letters veröffentlicht wurde, legt das LVK-Team den bislang besten beobachtungsbasierten Beweis für das Flächentheorem Schwarzer Löcher vor, das Stephen Hawking im Jahr 1971 aufstellte. Dieses Theorem besagt, dass die Gesamtoberfläche Schwarzer Löcher nicht abnehmen kann. Das lässt sich mithilfe von Verschmelzungen Schwarzer Löcher überprüfen. Dazu bestimmt man die Oberflächen der einzelnen Schwarzen Löcher vor der Verschmelzung und die des zurückbleibenden Schwarzen Lochs nach der Verschmelzung und vergleicht dann die beiden Messungen.

Kurz gesagt konnte das LVK-Team mithilfe des kürzlich entdeckten Signals GW250114 „hören“, wie zwei Schwarze Löcher wuchsen, als sie zu einem einzigen verschmolzen. Damit konnten sie Hawkings Theorem bestätigen.

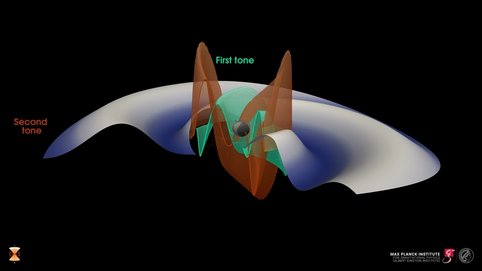

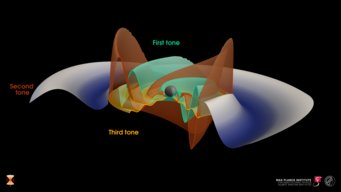

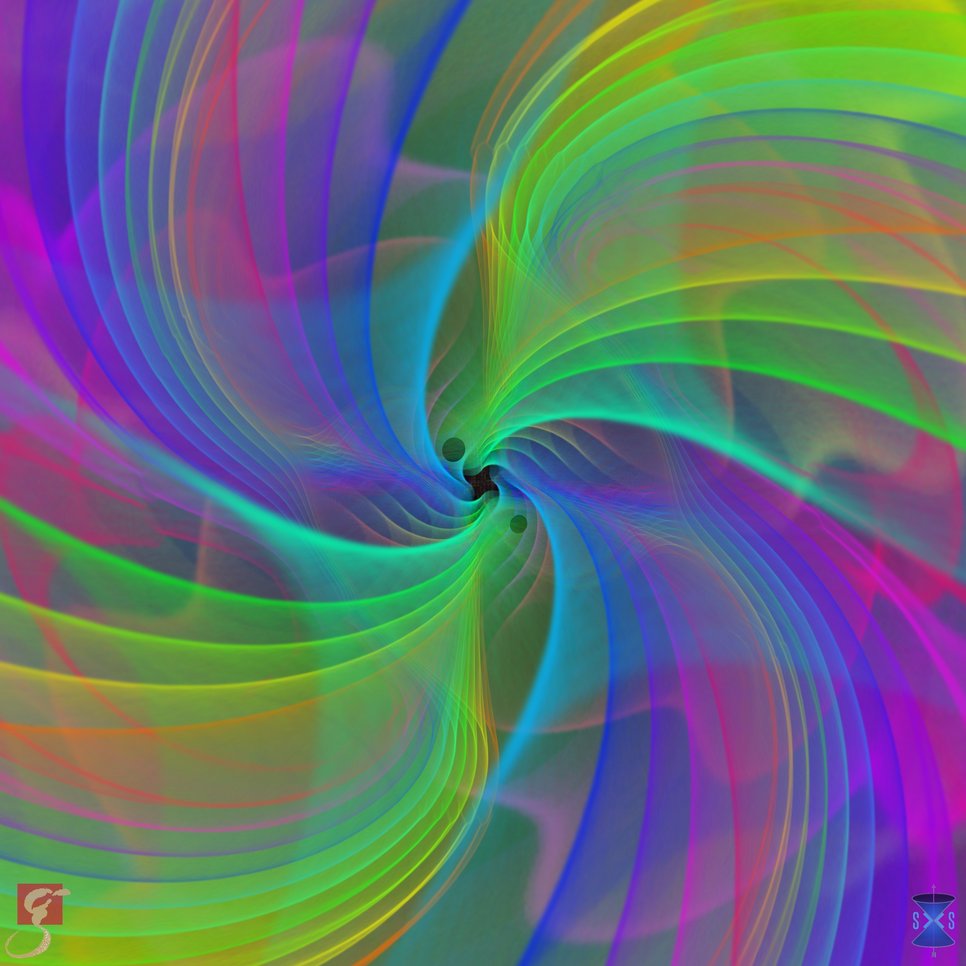

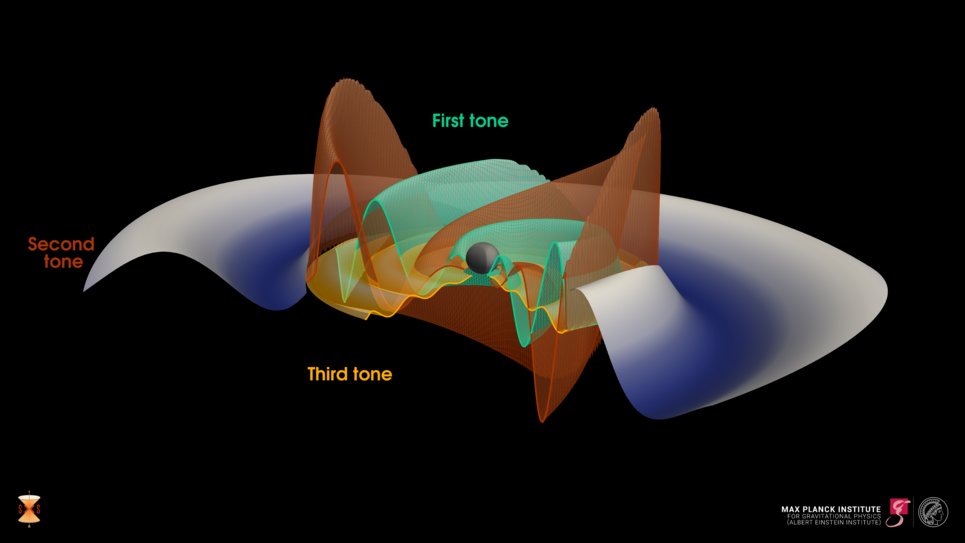

In der veröffentlichten Studie konnten die Forschenden darüber hinaus erstmals sicher zwei unterschiedliche Gravitationswellen-Moden – also zwei unterschiedliche Töne – im „Ringdown“ identifizieren. Der Ringdown (das Abklingen) bezeichnet die Phase, in der das Schwarze Loch unmittelbar nach der Verschmelzung seinen Endzustand einnimmt. Die Moden ähneln den charakteristischen Tönen einer Glocke nach dem Anschlagen. Sie haben ähnliche Frequenzen, klingen jedoch unterschiedlich schnell aus, was ihre Identifizierung erschwert. Da GW250114 jedoch sehr genau beobachtet wurde, gelang es dem Team, die beiden Töne zu extrahieren. Damit zeigten die Wissenschaftler*innen, dass das Abklingen des Schwarzen Lochs genauso verlief, wie es die Lösung der allgemeinen Relativitätstheorie für rotierende Schwarze Löcher vorhersagt.

Brandneue Studie präsentiert strengste Tests der allgemeinen Relativitätstheorie und der Natur Schwarzer Löcher

Heute hat die LVK-Kollaboration eine weitere Studie bei Physical Review Letters eingereicht. In dieser Studie grenzen die Forschenden die Eigenschaften eines vorhergesagten dritten Tons im Signal GW250114 ein. Sie führen zudem einige der bislang genauesten Tests der Beschreibung verschmelzender Schwarze Löcher in der allgemeinen Relativitätstheorie durch. Die Ergebnisse einiger dieser Tests, die auf diesem einzelnen Signal beruhen, sind zwei- bis dreimal genauer als die der gleichen Tests, die auf der kombinierten Untersuchung von Dutzenden der lautesten Ereignisse aus dem neuesten Gravitationswellensignalkatalog (GWTC-4.0) beruhen.

„Wir haben einige der bislang genauesten Überprüfungen der allgemeinen Relativitätstheorie vorgenommen. Zusätzlich konnten wir bei GW250114 erstmals auch die Eigenschaften eines dritten, höheren Tons beim Ausklingen des zurückbleibenden Schwarzen Lochs eingrenzen“, erklärt Alessandra Buonanno, Direktorin am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und Leiterin des Redaktionsteams der heute eingereichten LVK-Studie.

Lorenzo Pompili, Doktorand am AEI in Potsdam und Mitglied des Redaktionsteams der zweiten LVK-Studie, sagt: „Wir haben eine spektroskopische Untersuchung des Schwarzen Lochs durchgeführt, das heißt wir haben die unterschiedlichen Töne untersucht, die während der letzten Abklingphase der Verschmelzung abgegeben wurden. Wir konnten zuverlässig überprüfen, ob sich das Objekt tatsächlich wie ein rotierendes Schwarzes Loch verhält. Dafür haben wir die Eigenschaften mehrerer Töne eingegrenzt und bestätigt, dass diese mit den erwarteten Frequenzen und Abklingzeiten übereinstimmen.“

Buonanno ergänzt: „Insgesamt wurden Einsteins allgemeine Relativitätstheorie und die Kerr-Lösung für Schwarze Löcher erneut empirisch bestätigt.“ Die 1963 von Roy Kerr gefundene Lösung für rotierende Schwarze Löcher ist seit der Entdeckung von Quasaren von großer Bedeutung für die Astrophysik und die Grundlagenphysik.

Grenzen überwinden

In den letzten zehn Jahren haben AEI-Forschende auch dazu beigetragen, Gravitationswellen-Ereignisse zu verstehen, an denen Neutronensterne beteiligt waren. Wie Schwarze Löcher entstehen Neutronensterne bei Supernova-Explosionen am Lebensende eines massereichen Sterns. Sie haben weniger Masse als Schwarze Löcher und strahlen, anders als diese, elektromagnetische Wellen ab. Im August 2017 beobachteten LIGO und Virgo eine Verschmelzung zweier Neutronensterne, gefolgt von einer Vielzahl elektromagnetischer Signale, die von Gammastrahlung über Röntgenstrahlung bis hin zu Infrarot- und Radiowellen reichten. Die Kilonova schleuderte Gold und andere schwere Elemente ins Universum und zog die Aufmerksamkeit von Teleskopen auf der ganzen Welt und im All auf sich.

Bei diesem Ereignis der Multi-Messenger-Astronomie wurden erstmals sowohl Licht als auch Gravitationswellen von demselben kosmischen Ereignis erfasst. Heute informiert die LVK-Kollaboration andere Astronom*innen weiterhin über mögliche Verschmelzungen von Neutronensternen, damit diese den Himmel mit ihren Teleskopen nach Anzeichen von Kilonovae durchmustern können. AEI-Forschende tragen regelmäßig zu diesen Meldungen bei.

Eine Vielzahl von Entdeckungen

Weitere bemerkenswerte wissenschaftliche Entdeckungen der LVK-Kollaboration sind der erste Nachweis von Kollisionen zwischen einem Neutronenstern und einem Schwarzen Loch, asymmetrische Verschmelzungen, bei denen ein Schwarzes Loch deutlich massereicher ist als sein Partnerobjekt, die Entdeckung der leichtesten bekannten Schwarzen Löcher, die die Vorstellung einer „Masselücke” zwischen Neutronensternen und Schwarzen Löchern in Frage stellen, und die bisher massereichste Verschmelzung von Schwarzen Löchern mit einer Gesamtmasse von 225 Sonnenmassen. Zum Vergleich: Der bisherige Rekordhalter für die massereichste Verschmelzung hatte eine Gesamtmasse von 140 Sonnenmassen.

AEI-Forschende entwickeln und verbessern hochpräzise Wellenformmodelle

Wissenschaftler*innen am AEI haben neue Wellenformmodelle, also Berechnungsmethoden für erwartete Gravitationswellen-Signale, entwickelt. Die LVK-Kollaboration setzt diese routinemäßig ein, um echte astrophysikalische Quellen von zufälligen Schwankungen des Rauschens und terrestrischen Störungen, die in den Detektoren auftreten, zu unterscheiden.

In den letzten zehn Jahren haben die Forschenden am Institut die Genauigkeit und Effizienz ihrer Wellenformmodelle kontinuierlich verbessert. Dabei haben sie immer präzisere Modelle entwickelt, die die komplexe Dynamik schnell rotierender Schwarzer Löcher berücksichtigen, wie sie beispielsweise bei der kürzlichen Entdeckung von GW231123 beobachtet wurde. Diese Modelle sind unerlässlich, um aus dem Signal genaue Informationen zu gewinnen und die Eigenschaften der an der Verschmelzung beteiligten astrophysikalischen Objekte zu verstehen.

Die Forschenden des Instituts haben außerdem neue Methoden zur Bestimmung astrophysikalischer Eigenschaften entwickelt. Diese basieren auf maschinellen Lernverfahren und neuronalen Netzen. Mithilfe dieser Methoden lassen sich schnell und genau Rückschlüsse auf die Eigenschaften von Verschmelzungen Schwarzer Löcher und Neutronensterne ziehen. Die neuartigen Methoden sind besonders nützlich, um große Datensätze zu analysieren und potenzielle Signale in Echtzeit zu identifizieren.

Entwicklung von Hochleistungs-Lasersystemen

Wissenschaftler*innen am AEI und an der Leibniz Universität Hannover haben maßgeblich zu den Hochleistungs-Lasersystemen beigetragen, die in Gravitationswellen-Detektoren zum Einsatz kommen. Ohne diese Systeme lassen sich die Instrumente nicht betreiben, da sie das intensive, extrem reine und stabile Laserlicht liefern, das zur Messung der winzigen von Gravitationswellen verursachten Längenänderungen benötigt wird. Die Forschenden des Instituts haben die derzeitige Hauptlaserquelle der LIGO-Instrumente entwickelt und deren Weiterentwicklungen getestet und implementiert. Auch die Verstärkerstufe der aktuellen Laserquellen in den Virgo- und KAGRA-Instrumenten basiert auf Entwicklungen und Tests, die in Zusammenarbeit zwischen den Instituten und dem Laserzentrum Hannover durchgeführt wurden.

Technologie-Schmiede GEO600 und gequetschtes Licht für empfindlichere Detektoren

Das AEI und die Leibniz Universität Hannover betreiben gemeinsam den deutsch-britischen Gravitationswellen-Detektor GEO600. Dieser spielte in den letzten zehn Jahren eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Astronomie mit Gravitationswellen. Als Testumgebung für fortschrittliche Messtechnologie ermöglichte GEO600 die Entwicklung von Schlüsseltechnologien, welche die Empfindlichkeit anderer Detektoren erhöhten. GEO600 war im Jahr 2010 der erste Detektor, der gequetschtes Licht verwendete. Quetschlicht ist eine Technik, die das Quantenrauschen in Gravitationswellen-Detektoren reduziert und es ihnen somit ermöglicht, auch schwächere Signale zu beobachten. Die Forschenden haben Quetschlichtquellen für die Detektoren GEO600 und Virgo entwickelt und gebaut und so zur deutlichen Verbesserung der Quetschlicht-Technologie beigetragen. Diese technologischen Fortschritte haben die Gravitationswellen-Detektoren empfindlicher gemacht und so die Beobachtung und die Untersuchung von Gravitationswellen-Signalen verbessert.

Die Suche nach neuen Entdeckungen geht weiter

In den kommenden Jahren wollen die Wissenschaftler*innen und Ingenieur*innen der LVK-Kollaboration ihre Geräte weiter optimieren, um mit ihnen noch tiefer in den Weltraum lauschen zu können. Die Forschenden am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und an der Leibniz Universität Hannover werden auch zukünftig bahnbrechende Beiträge auf diesem Gebiet leisten. „Mit den Detektoren der dritten Generation erwarten wir, die frühesten Verschmelzungen von Schwarzen Löchern im Universum zu hören, Gravitationswellen-Ereignisse noch präziser zu messen und ein tieferes Verständnis der Geheimnisse unseres Universums zu erlangen“, erklärt Frank Ohme, der eine unabhängige Forschungsgruppe am AEI leitet. Die Wissenschaftler*innen der Institute werden die Detektortechnologie, die Entwicklung von Wellenformmodellen und die Analysemethoden weiter vorantreiben und so neue Entdeckungen ermöglichen.

Die LIGO-Virgo-KAGRA-Kollaboration

LIGO wird von der US-amerikanischen National Science Foundation finanziert und von Caltech und MIT betrieben, die das Projekt gemeinsam konzipiert und aufgebaut haben. Die finanzielle Unterstützung für das Advanced LIGO-Projekt wurde von der NSF geleitet, wobei Deutschland (Max-Planck-Gesellschaft), Großbritannien (Science and Technology Facilities Council) und Australien (Australian Research Council) bedeutende Aufgaben und Beiträge zu dem Projekt leisteten. Mehr als 1.600 Wissenschaftler*innen aus aller Welt beteiligen sich an den Bemühungen im Rahmen der LIGO Scientific Collaboration, zu der auch die GEO Collaboration gehört. Weitere Partner sind unter my.ligo.org/census.php aufgeführt.

Die Virgo-Kollaboration besteht derzeit aus etwa 1.000 Mitgliedern aus 175 Institutionen in 20 verschiedenen (hauptsächlich europäischen) Ländern. Das European Gravitational Observatory (EGO) betreibt den Virgo-Detektor in der Nähe von Pisa in Italien und wird finanziert vom Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Frankreich, dem National Institute of Nuclear Physics (INFN) in Italien, dem National Institute of Subatomic Physics (Nikhef) in den Niederlanden, der Research Foundation – Flanders (FWO) und dem Belgian Fund for Scientific Research (F.R.S.–FNRS). Eine Liste der Gruppen der Virgo-Kollaboration finden Sie unter: https://www.virgo-gw.eu/about/scientific-collaboration/. Weitere Informationen finden Sie auf der Virgo-Website unter https://www.virgo-gw.eu.

KAGRA ist ein Laserinterferometer mit einer Armlänge von 3 Kilometern in Kamioka, Gifu, Japan. Das Wirtsinstitut ist das Institut für Kosmische Strahlungsforschung (ICRR) der Universität Tokio, und das Projekt wird gemeinsam vom Nationalen Astronomischen Observatorium Japans (NAOJ) und der Organisation für Hochenergie-Beschleunigerforschung (KEK) durchgeführt. Die KAGRA-Kooperation besteht aus mehr als 400 Mitgliedern aus 128 Instituten in 17 Ländern/Regionen. Informationen zu KAGRA für die breite Öffentlichkeit finden Sie auf der Website gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/. Ressourcen für Forschende sind unter gwwiki.icrr.u-tokyo.ac.jp/JGWwiki/KAGRA verfügbar.