Kommerzielle Innovation aus der Gravitationswellen-Forschung

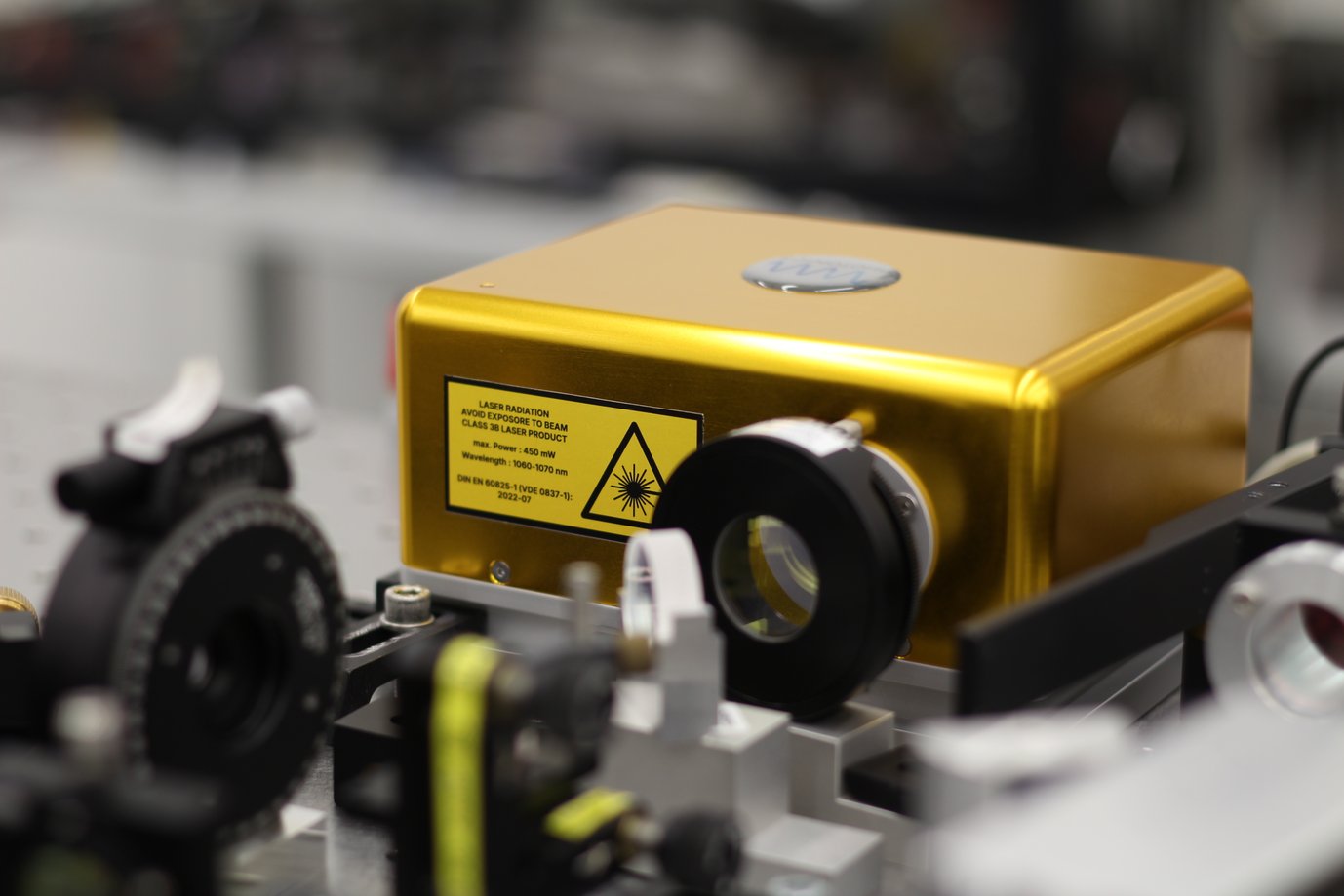

Das Spin-off VM Photonics GmbH liefert 10-mal reineres und ultra-stabiles Laserlicht für hochpräzise optische Messungen.

Auf den Punkt gebracht

- Kommerzielle Innovation: Das aus dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut; AEI) und der Leibniz Universität Hannover ausgegründete Unternehmen VM Photonics GmbH bietet ultrapräzises Laserlicht für optische Messungen an, das zehnmal reiner und stabiler ist als das vergleichbarer Produkte.

- Erfahrung: Die Firmengründer Henning Vahlbruch und Fabian Meylahn haben jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Lasersystemen für Gravitationswellen-Detektoren.

- Messbar besser: Das neue Lasersystem übertrifft vergleichbare Systeme deutlich in Leistungs- und Frequenzstabilität und behält diesen Vorsprung auch bei nachträglicher Verstärkung auf höhere Leistung bei.

- Vielfältige Anwendungen: Mögliche Einsatzgebiete umfassen die Messung von Gravitationswellen, die Überwachung des Klimawandels aus dem All, die Erzeugung von Quetschlicht und die Suche nach Dunkler Materie.

Von der Gravitationswellen‑Forschung auf den Markt

Lasersysteme, die auf sogenannten nichtplanaren Ringoszillatoren (NPRO) basieren, zählen 40 Jahre nach ihrer Erfindung zu den wichtigsten Werkzeugen für hochpräzise, physikalische Messungen. Sie liefern das stabile und reine Laserlicht, das nach weiterer Verstärkung und Stabilisierung die Messung von Gravitationswellen mit Detektoren wie LIGO und Virgo ermöglicht. Diese revolutionieren seit einem Jahrzehnt die Astronomie.

„In unserem Team am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover und am Institut für Gravitationsphysik der Leibniz Universität Hannover verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Installation von einigen der präzisesten Lasersysteme der Welt“, erklärt Fabian Meylahn, Mitarbeiter am Max-Planck-Institut und Mitgründer der Firma VM Photonics GmbH.

„So kamen wir zu dem Schluss, dass wir die bisher kommerziellen verfügbaren NPRO-Laser nicht nur selbst fertigen, sondern auch deutlich verbessern können“, ergänzt Henning Vahlbruch, Mitarbeiter am Institut der Universität und Mitgründer der Firma. „Unser Ziel war es, eine Laserquelle zu entwickeln, die stabileres und reineres Laserlicht liefert als die am Markt erhältlichen.“

Messbarer Fortschritt: 10‑mal ruhigeres Laserlicht

In einer nun in Review of Scientific Instruments erschienenen Veröffentlichung haben Vahlbruch und Meylahn ihre Entwicklung am AEI mit ähnlichen kommerziellen Lasersystemen verglichen. Dazu entwickelten sie einen Teststand, mit dem sie die Schwankungen von Leistung und Frequenz des Laserlichts mit einer Leistung von 400 Milliwatt bei einer Wellenlänge von 1064 Nanometern ermittelten. So konnten sie die Laserquellen direkt miteinander vergleichen.

Selbst ohne die interne Leistungsstabilisierung, die in allen Geräten vorhanden ist, übertraf die Neuentwicklung von VM Photonics GmbH die Vergleichsgeräte deutlich. Mit eingeschalteter Leistungsstabilisierung liegen die Schwankungen der Laserleistung der Neuentwicklung noch einmal weit unter denen der anderen Lasersysteme – über das gesamte untersuchte Spektrum von 10 Hertz bis hin zu einigen hundert Kilohertz und insbesondere im niedrigen Frequenzbereich.

Auch die Frequenzstabilität des neuen Lasersystems, also wie stark die Wellenlänge des Laserlichts variiert, übertrifft die der anderen untersuchten Systeme um mehr als den Faktor 10 im gesamten untersuchten Bereich. Der Laser von VM Photonics GmbH bietet zudem einen Modus, bei dem er statt der üblichen 400 Milliwatt nur 250 Milliwatt Leistung liefert. Dadurch verbessert sich die Frequenzstabilität weiter.

Neue Horizonte: Anwendungen jenseits der Astrophysik

„Diese hochpräzise Laserquelle hat eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, in denen sie für genauere Ergebnisse und präzisere Messungen sorgen kann“, sagt Benno Willke, Ko-Autor der Studie und Gruppenleiter an den Instituten. „Mögliche Einsatzgebiete sind unter anderem die Messung von Gravitationswellen auf der Erde und im All, die satellitengestützte Gravimetrie und damit die Überwachung des Klimawandels, der Vergleich von Atomuhren, die Suche nach Dunkler Materie und neuen Elementarteilchen sowie die Suche nach den Fingerabdrücken der Quantengravitation.“