LIGO-Virgo-KAGRA beobachten ungleiche Gravitationswellen-Zwillinge

Entdeckungen im vierten Beobachtungslauf liefern neue Erkenntnisse über die Entstehung von Schwarzen Löchern und die Teilchenphysik

Auf den Punkt gebracht:

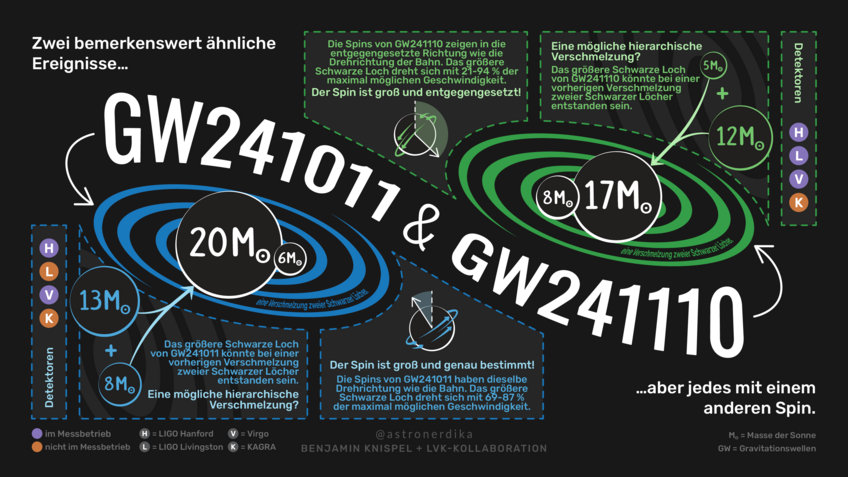

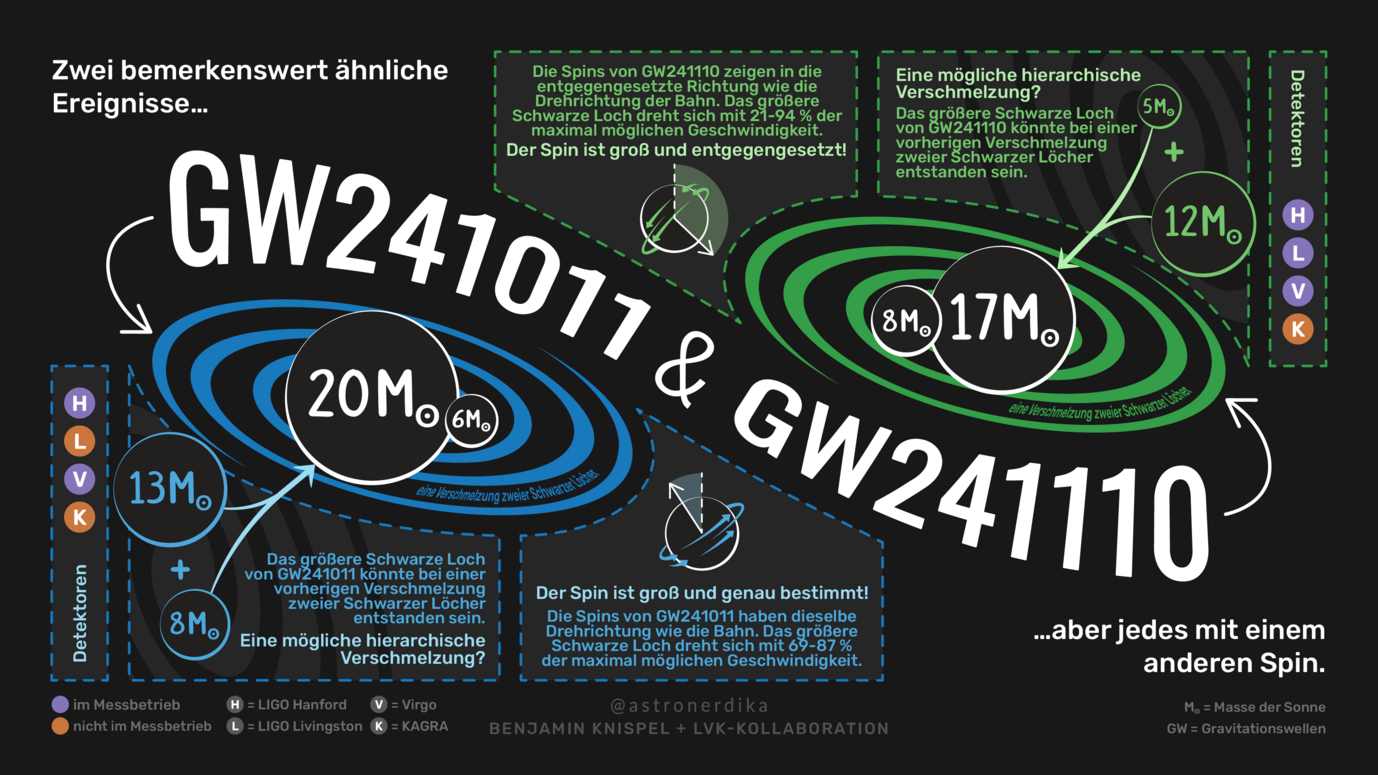

- Ungewöhnliche Signale: Zwei außergewöhnliche Gravitationswellen-Ereignisse von Paaren verschmelzender Schwarzer Löcher stechen unter den vielen anderen Signalkandidaten hervor, die die LIGO-Virgo-KAGRA-Kollaboration im Herbst 2024 beobachtet hat. Die beiden Ereignisse, die heute in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurden, ähneln sich zwar, weisen aber auch bemerkenswerte Unterschiede auf.

- Entstehungsgeschichte: Aufgrund der besonderen Signal-Eigenschaften konnte das internationale Forschungsteam eine mögliche Entstehungsgeschichte dieser ungleichen Zwillinge entschlüsseln: Sie gingen möglicherweise aus früheren Verschmelzungen leichterer Schwarzer Löcher hervor.

- Nützliche Gravitationswellen: Darüber hinaus lässt sich mit den Signalen Einsteins Relativitätstheorie überprüfen und nach neuen, noch unbekannten Elementarteilchen suchen.

Ungewöhnliche Signale

Viele Paare Schwarze Löcher waren einst Doppelsterne. In diesen umrundeten sich zwei Sterne, die beide massereicher als unsere Sonne waren. Einer nach dem anderen explodierte als Supernova und wurde so zu einem Schwarzen Loch. Dabei sollten in der Regel langsam rotierende Schwarze Löcher entstehen, deren Äquator in der Bahnebene des jeweiligen Doppelsternsystems liegt.

„Diese beiden neuen Signale stammen von verschmelzenden Paaren Schwarzen Löchern und sind anders als die, die wir normalerweise erwarten und die wir bisher beobachtet haben“, sagt Alessandra Buonanno, Direktorin am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut; AEI) in Potsdam. „In beiden Paaren dreht sich eines der Schwarzen Löcher sehr schnell um eine ungewöhnlich ausgerichtete Achse. Das weist auf eine neue Untergruppe Schwarzer Löcher hin.“

In beiden Doppelsystemen sind die Massen der Schwarzen Löchern sehr unterschiedlich. Deswegen konnten die Forschenden bestimmen, wie schnell sich das jeweils schwerere Schwarze Loch drehte und in welche Richtung seine Rotationsachse zeigte. Diese neuen Ergebnisse wurden mit Hilfe der neuesten Wellenformmodelle erzielt, darunter drei, die AEI-Forschende entwickelt haben. Diese Modelle sind mathematische „Rezepte“ zur Berechnung der von einem Doppelsystem abgestrahlten Gravitationswellen, in diesem Fall für kreisförmige Umlaufbahnen und beliebige Ausrichtungen der Rotationsachsen der Schwarzen Löcher.

| GW241011 | GW241110 | |

|---|---|---|

| Masse des schwereren Schwarzen Lochs (in Sonnenmassen) | 20 | 17 |

| Masse des leichteren Schwarzen Lochs (in Sonnenmassen) | 6 | 8 |

| Entfernung (in Lichtjahren) | 700 Millionen | 2,4 Milliarden |

| Beteiligte Detektoren | LIGO Hanford, Virgo | LIGO Hanford, LIGO Livingston, Virgo |

| Rotation des schwereren Schwarzen Lochs (relativ zur Maximalgeschwindigkeit) | 69% bis 87% | 21% bis 94% |

| Neigung des Äquators des schwereren Schwarzen Lochs zur Bahnebene | 20° bis 40° (ähnlich wie bei Erde und Mars im Sonnensystem) | 90° bis 180° (ähnlich wie bei Uranus und Venus im Sonnensystem) |

Eine Verschmelzung Schwarzer Löcher und ein ungleicher Zwilling

Der LIGO-Detektor in Hanford und der Virgo-Detektor haben GW241011, das erste der beiden Signale, am 11. Oktober 2024 beobachtet. Der LIGO-Detektor in Livingston wurde zu diesem Zeitpunkt gewartet und nahm daher keine wissenschaftlichen Messdaten auf.

Die Verschmelzung der beiden Schwarzen Löcher, die das Gravitationswellen-Signal verursachte, fand in einer Entfernung von gerade einmal rund 700 Millionen Lichtjahren statt. Damit ist es wahrscheinlich das bislang nächstgelegene Ereignis dieser Art. Deswegen ließ es sich sehr klar beobachten. Nur zwei andere bisher beobachtete Signale sind „lauter“: die vor kurzem veröffentlichten Ereignisse GW230814 und GW250114.

In den klar und deutlich empfangenen Gravitationswellen stecken Informationen über die einzelnen Schwarzen Löcher. Die Analyse der LVK-Daten ergab, dass das größere Schwarze Loch etwa 20-mal so schwer ist wie unsere Sonne, während das kleinere Schwarze Loch etwa 6 Sonnenmassen hat. Diese ungleichmäßige Massenverteilung macht das Paar so besonders, weil die meisten von ihnen aus etwa gleich schweren Schwarzen Löchern bestehen.

Fast genau einen Monat nach dem ersten Ereignis, am 10. November 2024, beobachteten beide LIGO-Instrumente und Virgo das zweite Ereignis GW241110. Es entstand ebenfalls bei einer Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher, die aber dreimal weiter entfernt stattfand als die vom Signal im Oktober. Weil es etwa 2,4 Milliarden Lichtjahren entfernt entstand, ließ sich das Signal nicht ganz so klar und deutlich beobachten. Seine Quelle ist ein weiteres Paar Schwarzer Löcher mit eindeutig unterschiedlichen Massen, die das 17- bzw. 8-fache der Masse der Sonne betragen.

Die ungleichen Zwillinge

„Diese beiden Paare Schwarzer Löcher gleichen sich auf den ersten Blick wie ein Ei dem anderen. Sieht man genauer hin, zeigen sich jedoch einige auffällige Unterschiede, beispielsweise in ihrer Rotation“, sagt Frank Ohme, Leiter einer unabhängigen Max-Planck-Forschungsgruppe am AEI in Hannover.

Das LVK-Team fand heraus, dass das schwerere Schwarze Loch in dem Binärsystem, das GW241011 ausgesendet hat, von allen bislang beobachteten Schwarzen Löchern am schnellsten rotierte. Es drehte sich mit mindestens 70 % der maximal möglichen Geschwindigkeit um die eigene Achse. Diese Achse war außerdem um 20 bis 40 Grad relativ zu der Achse geneigt, um die die beiden Schwarzen Löcher kreisten.

„Anders gesagt lag der Äquator des schwereren Schwarzen Lochs in dem Doppelsystem, das GW241011 erzeugt hat, nicht in derselben Ebene wie die Umlaufbahn der beiden Schwarzen Löcher“, sagt Karsten Danzmann, Direktor am AEI in Hannover. „Das ähnelt der Neigung der Rotationsachse von Erde oder Mars auf ihren Bahnen um die Sonne, ist für ein Schwarzes Loch aber eher ungewöhnlich.“

Das schwerere Schwarze Loch im Binärsystem, das GW241110 verursacht hat, ist wieder anders. Seine Rotationsachse war um mindestens 90 Grad und möglicherweise bis zu 180 Grad relativ zu der Achse geneigt, um die die beiden Schwarzen Löcher kreisten. Das bedeutet, dass seine Rotationsachse in der Bahnebene des Doppelsystems lag oder sogar nach unten zeigte. Dies ähnelt den Rotationsachsen der Planeten Uranus und Venus in unserem Sonnensystem.

Wie sind diese ungewöhnlichen Doppelsysteme entstanden?

Wäre das Binärsystem aus einem Doppelsternsystem entstanden, müssten die Schwarzen Löcher langsam rotieren und ihr Äquator müsste jeweils in der Bahnebene des Binärsystems liegen. Es gibt verschiedene Mechanismen, die die Rotationsachsen von Schwarzen Löchern unmittelbar vor oder nach ihrer Entstehung verkippen können. Aber keiner von ihnen kann erklären, warum diese Schwarzen Löcher so schnell rotieren.

Eine natürliche Erklärung für die schnelle Rotation und die geneigten Rotationsachsen der schwereren Schwarzen Löcher ist deren Entstehung in einer früheren Verschmelzung leichterer Schwarzer Löcher. Schwarze Löcher der zweiten Generation sollten schneller rotieren als die der ersten. Ihre Rotationsachsen können zudem in jede beliebige Richtung zeigen, weil sie nicht im selben Doppelsternsystem entstanden sind. Zudem sollten Schwarze Löcher der zweiten Generation schwerer sein. Die massereicheren Schwarzen Löcher in Verschmelzungen, die als GW241011 und GW241110 beobachtetet wurden, erfüllen alle drei Kriterien und könnten auf diese Weise entstanden sein. Diese früheren Kollisionen fanden wahrscheinlich in dicht von Sternen besiedelten Regionen statt, wie z. B. in Sternhaufen. Dort könnten die Schwarzen Löcher der zweiten Generation leichter auf ein anderes Schwarzes Loch treffen. Sie würden einander dann umrunden, schließlich verschmelzen und die jetzt beobachteten Gravitationswellen abstrahlen.

Ein weiterer Hinweis auf die Entstehungsgeschichte des Binärsystems steckt in der Form seiner Umlaufbahn. „Paare Schwarzer Löcher, die sich erst später gefunden haben, können etwas elliptischere Umlaufbahnen haben als solche, die aus demselben Doppelstern entstanden sind“, erklärt Lorenzo Pompili, ein ehemaliger Doktorand am AEI in Potsdam, der die Daten mit den Modell für elliptische Bahnen analysierte. „Wir haben intensiv nach Anzeichen elliptischer Umlaufbahnen gesucht, aber keine gefunden.“

Forschende am AEI in Potsdam haben ein präzises und effizientes Wellenformmodell für Doppelsysteme mit elliptischen Umlaufbahnen entwickelt. „Wir haben unser neues Modell verwendet, um GW241011 und GW241110 zu untersuchen“, sagt Aldo Javier Gamboa Castillo, Doktorand am AEI Potsdam, der das Modell für elliptische Bahnen entwickelt hat. „Es ist entscheidend, solche Wellenformmodelle zu haben, weil sich systematische Fehler einschleichen können, wenn man die Form der Bahn nicht berücksichtigt und weil diese dabei helfen kann, die Entstehung des Binärsystems zu ergründen.“

Die Natur der Schwarzen Löcher erforschen

Da GW241011 so klar und deutlich beobachtet wurde, lässt es sich gut mit Vorhersagen aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie und Roy Kerrs Lösung für rotierende Schwarze Löcher vergleichen. Danach sollte schnelle Rotation Schwarze Löcher ganz leicht verformen. Das wiederum hinterlässt einen charakteristischen Fingerabdruck in den ausgesendeten Gravitationswellen. Das LVK-Team untersuchte GW241011, fand eine hervorragende Übereinstimmung mit Kerrs Lösung und bestätigte Einsteins Vorhersage mit nie zuvor erreichter Genauigkeit. „GW241011 ist das erste Gravitationswellen-Signal, mit dem wir bestätigen konnten, dass sich Schwarze Löcher verformen, wenn sie schnell rotieren“, sagt Elise Sänger, Doktorandin am AEI in Potsdam, die den Test der Kerr-Lösung durchführte. „Wir haben eindeutig beobachtet wie sich das schwerere Schwarze Loch aufgrund seiner Rotation verformt. Damit konnten wir genaue Tests der Natur Schwarzer Löcher durchführen.“

Weil sich die Massen der einzelnen Schwarzen Löcher stark unterscheiden, enthält das Gravitationswellen-Signal das „Summen“ höherer harmonischer Frequenzen, die den Obertönen von Musikinstrumenten ähneln. Dieser Effekt konnte in GW241011 erst zum dritten Mal beobachtet werden. Eine dieser Harmonischen wurde besonders deutlich nachgewiesen und bestätigt eine Vorhersage aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie.

Auf der Suche nach unbekannten Elementarteilchen

Schnell rotierende Schwarze Löcher wie die jetzt beobachteten haben eine weitere Anwendung – in der Teilchenphysik: Wissenschaftler*innen können mit ihnen überprüfen, ob bestimmte, derzeit noch unbekannte, leichte Elementarteilchen existieren und wie massereich diese sind. Diese sogenannten ultraleichte Bosonen gibt es laut einigen Theorien, die über das Standardmodell der Teilchenphysik hinausgehen. Das Standardmodell beschreibt und klassifiziert alle bekannten Elementarteilchen. Wenn es ultraleichte Bosonen gibt, können sie Schwarzen Löchern Rotationsenergie entziehen. Wie effizient dieser Prozess ist und wie stark sich die Rotation der Schwarzen Löcher mit der Zeit verlangsamt, hängt von der noch unbekannten Masse dieser Teilchen ab. Die Beobachtung, dass das schwerere Schwarze Loch im Doppelsystem von GW241011 auch Millionen oder Milliarden Jahre nach seiner Entstehung noch schnell rotiert, schließt einen großen Bereich möglicher Massen ultraleichter Bosonen aus.

Derzeit ist unklar, ob die ungleichen Zwillinge GW241011 und GW241110 häufige Vertreter der Population der Schwarzen Löcher in unserem Universum darstellen oder ob es sich um die ersten Exemplare einer neuen Untergruppe handelt. Bislang wurde nur der erste Teil des vierten gemeinsamen LVK-Beobachtungslauf vollständig analysiert und veröffentlicht. Es könnten also noch weitere Überraschungen auf uns warten.

Die LIGO-Virgo-KAGRA-Kollaboration

LIGO wird von der NSF finanziert und von Caltech und MIT betrieben, die das Projekt konzipiert und aufgebaut haben. Die finanzielle Unterstützung für das Advanced LIGO-Projekt wurde von der NSF geleitet, wobei Deutschland (Max-Planck-Gesellschaft), Großbritannien (Science and Technology Facilities Council) und Australien (Australian Research Council) bedeutende Verpflichtungen und Beiträge zu dem Projekt geleistet haben. Mehr als 1.600 Wissenschaftler*innen aus aller Welt beteiligen sich an diesem Projekt im Rahmen der LIGO Scientific Collaboration, zu der auch die GEO-Kollaboration gehört. Weitere Mitgliedsinstitutionen sind unter https://my.ligo.org/census.php aufgeführt.

Die Virgo-Kollaboration besteht derzeit aus etwa 880 Mitgliedern aus 152 Institutionen in 17 verschiedenen (hauptsächlich europäischen) Ländern. Das European Gravitational Observatory (EGO) beherbergt den Virgo-Detektor in der Nähe von Pisa in Italien und wird vom Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Frankreich, dem Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in Italien und dem National Institute for Subatomic Physics (Nikhef) in den Niederlanden finanziert. Weitere Informationen finden Sie auf der Virgo-Website unter https://www.virgo-gw.eu.

KAGRA ist ein Laserinterferometer mit einer Armlänge von 3 km in Kamioka, Gifu, Japan. Das Wirtsinstitut ist das Institute for Cosmic Ray Research (ICRR) der Universität Tokio, und das Projekt wird gemeinsam vom National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) und der High Energy Accelerator Research Organization (KEK) betreut. Die KAGRA-Kooperation besteht aus über 400 Mitgliedern aus 128 Instituten in 17 Ländern/Regionen. Informationen zu KAGRA für die breite Öffentlichkeit finden Sie unter https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/. Ressourcen für Forscher sind unter http://gwwiki.icrr.u-tokyo.ac.jp/JGWwiki/KAGRA verfügbar.