Innovativer Glas-und-Laser-Sensor für zukünftige Gravitationswellen-Detektoren

Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF entwickeln neuartigen, kompakten Trägheitssensor mit hervorragender Leistung.

Auf den Punkt gebracht:

- Die Seismik spüren: Hochpräzise Experimente müssen von der Bewegung der Umgebung abgekoppelt werden. Dafür kommen Trägheitssensoren zum Einsatz, deren Leistung stark von ihrer Masse abhängt. Die modernsten in Gravitationswellen-Detektoren verwendeten Sensoren haben eine Masse von mehreren Kilogramm. Nur mit einem sorgfältig durchdachten Design lassen sich Größe und Gewicht des Sensors ohne Leistungseinbußen verringern.

- Hervorragende Leistung durch neuartiges Design: Forschende einer Max-Planck-Fraunhofer-Kooperation haben einen kompakten Trägheitssensor mit einer Masse im Grammbereich entwickelt und in einem Prototyp für Gravitationswellen-Detektoren getestet. In einer jetzt in der Fachzeitschrift Classical and Quantum Gravity veröffentlichten Studie haben sie gezeigt, dass seine Leistung mit der handelsüblicher Sensoren vergleichbar ist, die derzeit in Gravitationswellen-Detektoren verwendet werden und deren Massen im Kilogrammbereich liegen.

- Exzellente Zukunftsaussichten: Dank seiner geringen Größe, Selbstkalibrierung, inhärenten Vakuumkompatibilität und Plug-and-Play-Funktionalität eignet sich der Sensor ideal für die Integration in eine Vielzahl von Anwendungen. Dazu zählen die komplexen seismischen Isolationssysteme zukünftiger Gravitationswellen-Detektoren wie dem Einstein-Teleskop oder dem Cosmic Explorer.

Die Bodenbewegung kompensieren

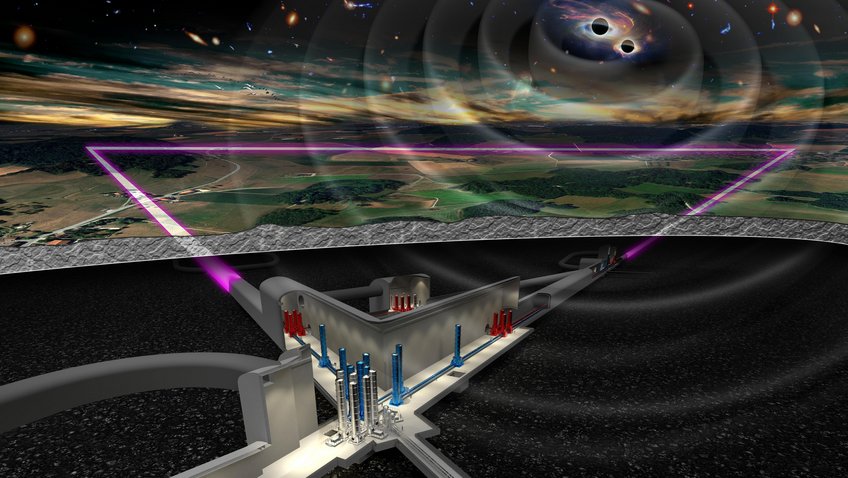

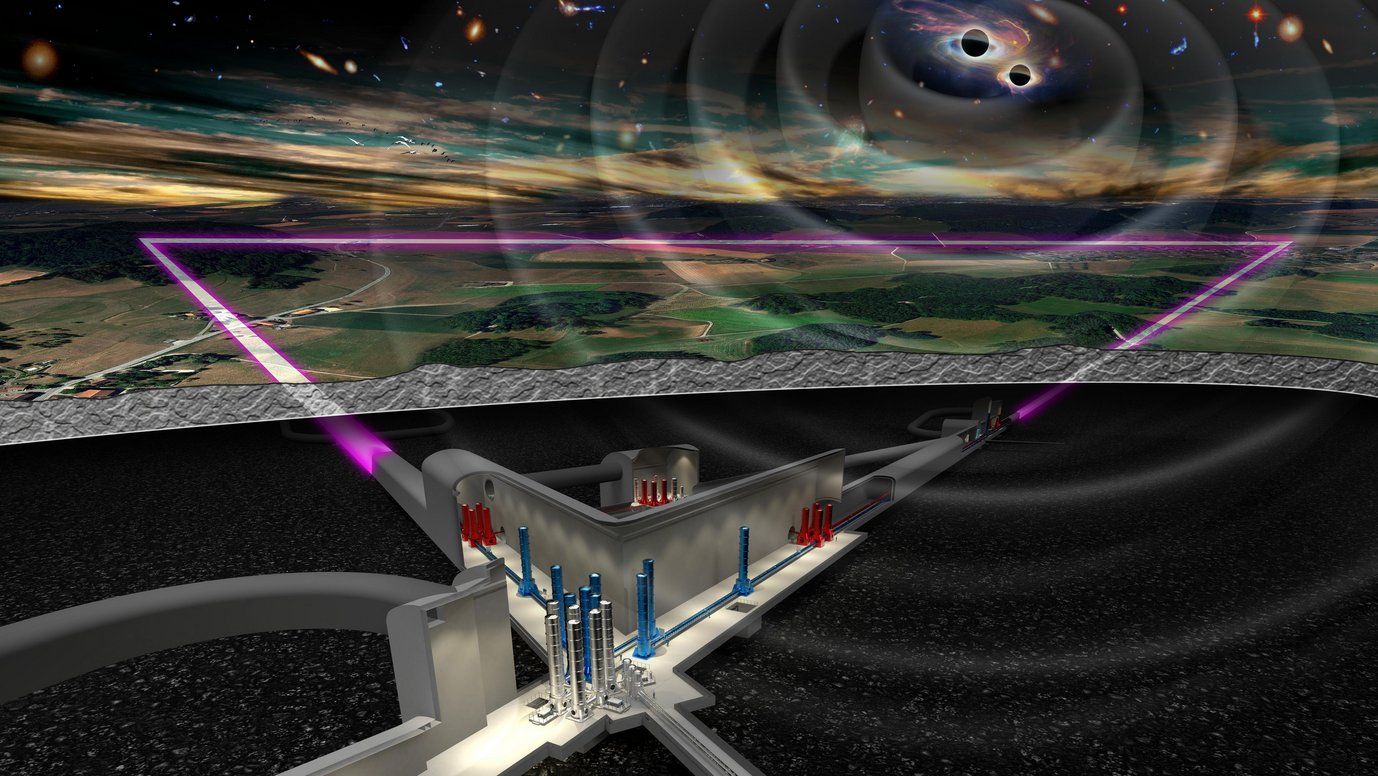

Derzeitige und zukünftige Gravitationswellen-Detektoren auf der Erde, wie das Einstein-Teleskop oder der Cosmic Explorer, müssen besonders gut von Bewegungen des Bodens isoliert sein. Andernfalls würden seismische Erschütterungen die winzigen Auswirkungen der Gravitationswellen vollständig überdecken. Um langsame Bodenbewegungen zu kompensieren, müssen sie zuerst erfasst werden. Dafür kommen Trägheitssensoren zum Einsatz, die mit denen in Smartphones oder Gamecontrollern vergleichbar, aber wesentlich empfindlicher sind.

„Unser Team hat nun gezeigt, dass der von uns entwickelte neuartige Trägheitssensor genauso gut funktioniert wie die kommerziellen Sensoren, die bereits in Gravitationswellen-Detektoren verwendet werden. Der größte Vorteil des neuen Designs ist, dass es auf meine Handfläche passt und etwa so viel wiegt wie eine Grapefruit. Die modernsten verfügbaren Systeme sind hingegen so groß wie eine Wassermelone und können mehrere Kilogramm wiegen“, erklärt Jonathan Carter, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut, AEI) in Hannover. Er ist auch der Erstautor der neuen Studie, die heute in der Fachzeitschrift Classical and Quantum Gravity veröffentlicht wurde.

Ein hochpräziser Laser tastet eine Stimmgabel aus Glas ab

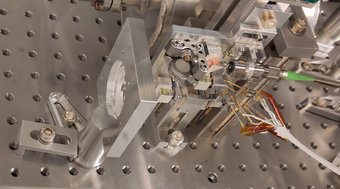

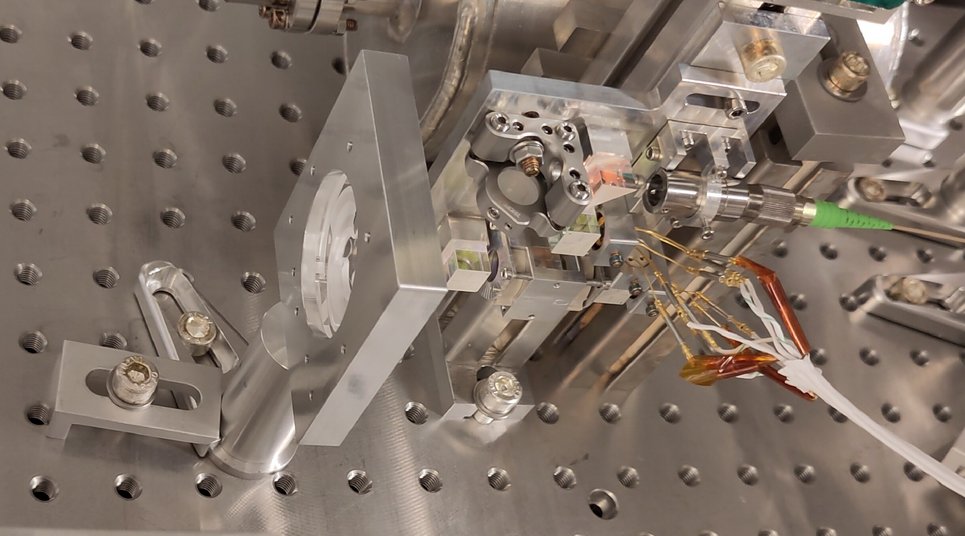

Das neue, kompakte Sensordesign besteht aus einem mechanischen Resonator, ähnlich einer Stimmgabel, und einem Lasersystem, das die Bewegung des Resonators erfasst.

Forschende des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena haben einen empfindlichen, neuartigen mechanischen Resonator entwickelt, der vollständig aus Glas besteht. „Um die strengen Anforderungen an den Sensor zu erfüllen, d. h. geringe Größe, geringe Masse, Vakuumkompatibilität und eine niedrige ‚Stimmgabel‘-Frequenz für unseren Resonator, haben wir uns für reines Quarzglas als Material entschieden“, sagt Pascal Birckigt, der verantwortliche Teilprojektleiter am Fraunhofer IOF. „Unser Resonator besteht aus einer 12 Millimeter großen, 3 Gramm schweren zentralen Glasmasse, die durch hauchdünne Blattfedern aus dem gleichen Glas mit einem äußeren Glasrahmen verbunden ist. Anstelle von Klebstoff haben wir ein direktes Fügeverfahren eingesetzt und so eine monolithische Verbindung der Glasteile ohne Zwischenschichten realisiert.“

Die Forschenden am AEI haben den Resonator aus Quarzglas mit einem hochpräzisen Lasermesssystem kombiniert. Es basiert auf einem früheren Entwurf der Universität Birmingham und wurde im Hannoveraner Institut gebaut. Carter erklärt: „Wir haben gezeigt, dass wir genau verstehen wie das Lasersystem funktioniert und dass es die Bewegung des Glasresonators präzise erfassen kann. Das ist ziemlich schwierig, weil dessen Bewegung einen sehr großen Bereich – von Nanometern bis zu Mikrometern – abdeckt.“

Sensoren als Zeugen in einer ruhigen Umgebung

Nachdem das Team ein funktionierendes, kompaktes Sensorsystem entwickelt hatte, ermittelte es dessen Leistung und verglich sie mit der von herkömmlichen, hochmodernen Trägheitssensoren. Dazu waren eine seismisch ruhige Umgebung und mehrere, weitere Trägheitssensoren erforderlich, die als „Zeugen“ dienten, um die verbleibenden seismischen Störungen zu identifizieren. Das AEI betreibt eine 10 Meter große Prototyp-Anlage, die als extrem rauscharmes Interferometer konzipiert ist und im Aufbau derzeitigen Gravitationswellen-Detektoren ähnelt. Sie dient als Testumgebung für neue Technologien, die an diesen Detektoren eingesetzt werden sollen.

„In der 10-Meter-Prototyp-Anlage des AEI gibt es seismisch isolierte Versuchsplattformen in einem großen Vakuumsystem”, erklärt David Wu, der die 10-Meter-Prototyp-Gruppe am AEI leitet. „Es gibt darin zudem eine große Anzahl von Sensoren für Umwelteinflüsse. Wir haben deren Signale kombiniert, um damit unabhängig die Bewegung unseres neuartigen Trägheitssensors innerhalb des 10-Meter-Prototyps zu bestimmen. So können wir die seismisch induzierte Bewegung des Sensors von dessen eigenem Rauschen unterscheiden.“

Das Forschungsteam ermittelte die Leistung des neuen Trägheitssensors, indem es dessen Messungen mit den kombinierten Daten der Zeugen-Sensoren verglich. Die Leistung dieses ersten Prototyps ist bereits mit der von hochmodernen Sensoren vergleichbar, die Massen im Kilogrammbereich einsetzen. Gleichzeitig ist er jedoch nur einen Bruchteil so groß.

Bereit für die nächsten Schritte

Das neue Sensorsystem ist vakuumkompatibel und lässt sich leicht kalibrieren. Durch den Einsatz des bewährten Lasersystems zum Auslesen kann es per „Plug and Play“ in bestehende Versuchsinfrastrukturen eingebunden werden. Verwendet man für den Resonator Silizium anstelle von Quarzglas, so lässt sich das System auch bei sehr niedrigen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt einsetzen. Damit könnte es in Gravitationswellen-Detektoren der dritten Generation verwendet werden, die unter diesen Bedingungen arbeiten.

„Unsere Machbarkeitsstudie zeigt, dass wir nun bereit für den nächsten Schritt sind. Die nächste Generation dieser Glassensoren mit noch niedrigeren ‚Stimmgabel’-Frequenzen könnte eine entscheidende Komponente in zukünftigen Gravitationswellen-Detektoren wie dem Einstein-Teleskop oder dem Cosmic Explorer sein”, sagt Carter.

Hintergrundinformationen

Das Einstein-Teleskop

Das Einstein-Teleskop (ET) ist ein Konzept für einen europäischen Gravitationswellen-Detektor der dritten Generation. Er wird zehnmal empfindlicher und viel größer sein als die aktuellen Instrumente. Während letztere derzeit alle paar Tage ein Signal beobachten, wird die dritte Generation von Detektoren fast ununterbrochen dem Gravitationswellen-Klang aus den Tiefen des Universums lauschen. Da diese Wellen dann klarer gemessen werden, lassen sich auch mehr Details erkennen und mehr Informationen über ihre Quellen gewinnen. Derzeit werden mögliche Standorte für den Detektor im Grenzgebiet zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden sowie auf Sardinien und in der Lausitz geprüft. Eine Entscheidung über den Standort könnte Anfang 2027 fallen.

Glastechnologien für das Einstein-Teleskop

Forschende des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in Hannover entwickeln gemeinsam mit Kolleg*innen am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena miniaturisierte Optomechaniken und neue Technologien zur seismischen Isolation und Laserstabilisierung für das Einstein-Teleskop, den geplanten europäischen Gravitationswellen-Detektor der dritten Generation.

Weitere Informationen zum Fraunhofer IOF finden Sie auf www.iof.fraunhofer.de.